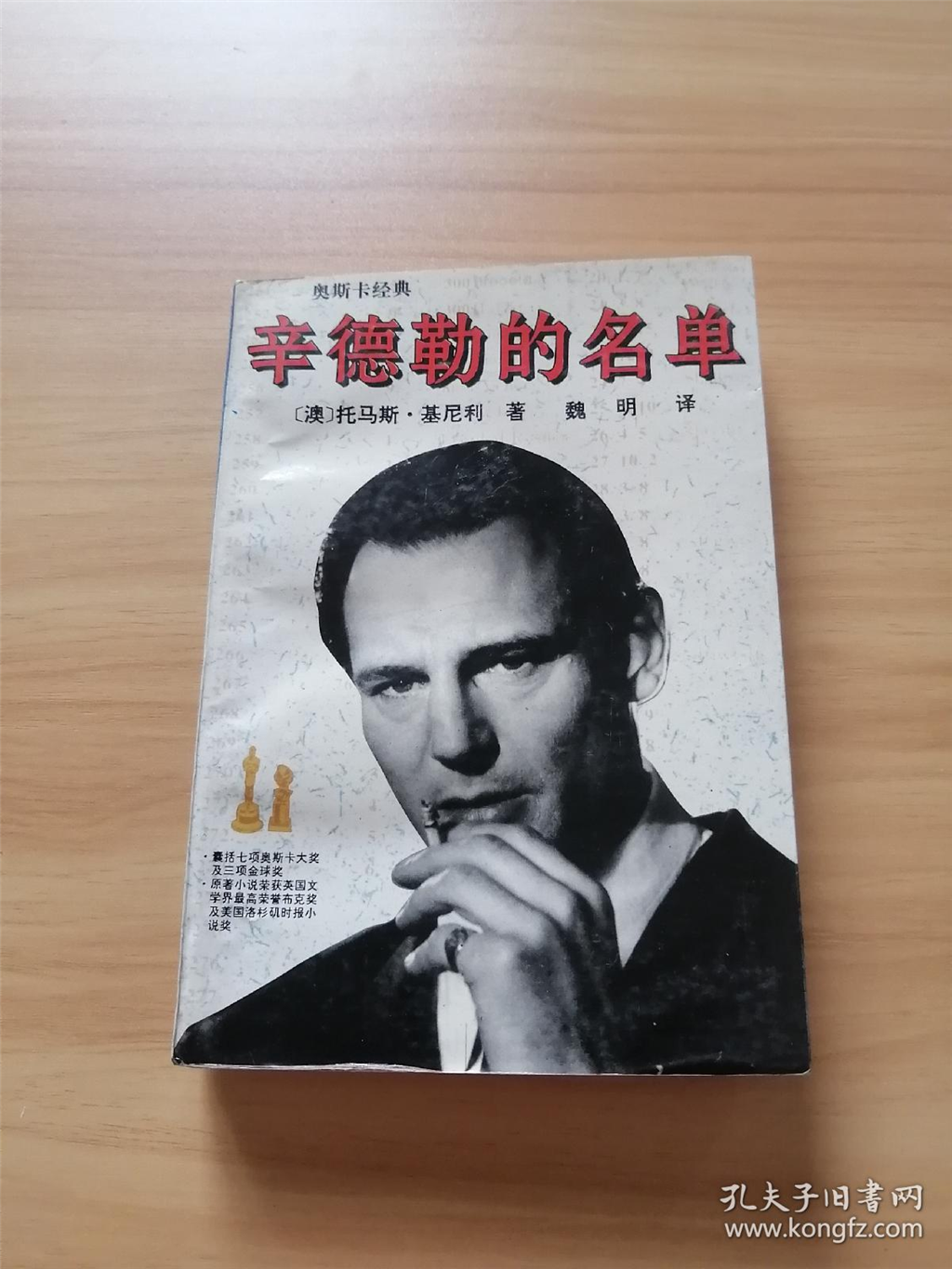

《辛德勒名单》叙述了一个德国商人奥斯卡·辛德勒如何利用自己放纵随意的表象,来掩盖虔诚的使命,将1500名犹太人救出了法西斯集中营的故事。

《辛德勒名单》的背景是第二次世界大战。二战是20世纪人类最大的悲剧。希特勒的纳粹政府不但对欧洲大陆实施了军事扩张和占领,而且对欧洲大陆的犹太人进行了惨无人道的大屠杀。在基尼利眼里,这场战争是极其荒诞的。由法西斯集团发起的战争不仅伤害了发起者本身,更伤害了千千万万的无辜百姓。纳粹政府鼓吹领袖至上论,蛊惑人民盲目崇拜,绝对服从希特勒的独裁领导。同时,他们信奉种族优秀论,对“劣等”民族进行灭绝,种族主义成了纳粹政府思想及政策的核心。这些荒诞至极的理论和做法在当时那个是非颠倒的社会中却获得了广泛的群众支持。在纳粹宣传机器的极力鼓噪下,狂热的大众开始认同这种荒唐的主流思想,纵容着纳粹政府穷凶极恶的侵略和屠杀行为。整个二战中,大约580万欧籍犹太人被纳粹德国杀死,约占欧洲犹太人人口的2/3,除此之外,欧洲的共产党人、吉普赛人、同性恋者、欧洲东线的战俘和国内的异议人士也遭到屠杀,包括犹太人在内的总遇难人数在1200万到1400万之间。

《辛德勒名单》成功地塑造了辛德勒这个“是人而非圣人”的普通人形象,揭示了人性的某些普遍特征。小说中的辛德勒有血有肉,十分逼真,凡人的弱点和美德都统一于他一身。他生活放浪,喜欢女人,并非不爱妻子,但又有情妇。他爱喝酒。善交际。花钱如流水。具有商人的狡黯和冒险的品性,知道可以用钱、用价格高昂的礼物打通关节,改善关系。他是一个战时的德国商人,却并不崇尚狭隘的爱国主义而与纳粹同流合污,为虎作伥;恰恰相反,他倾全力去挽救犹太人的生命,而他救人并不是要刻意完成一桩伟大的事业,却是出于自己的同情心。做了这样一件大好事,他只觉得十分正常,丝毫未感到是惊人之举,也根本不求回报。如果不是作者基尼利一次上街购物时,偶然从被救出来的犹太人口中得知辛德勒其人,并进而详细调查写成这部小说的话,也许辛德勒至今根本不为人知而被历史所湮没。正因为是一个普通人冒着生命危险作出了非凡的壮举,两者构成强烈反差,读来感人,让人体会到人性的伟大。