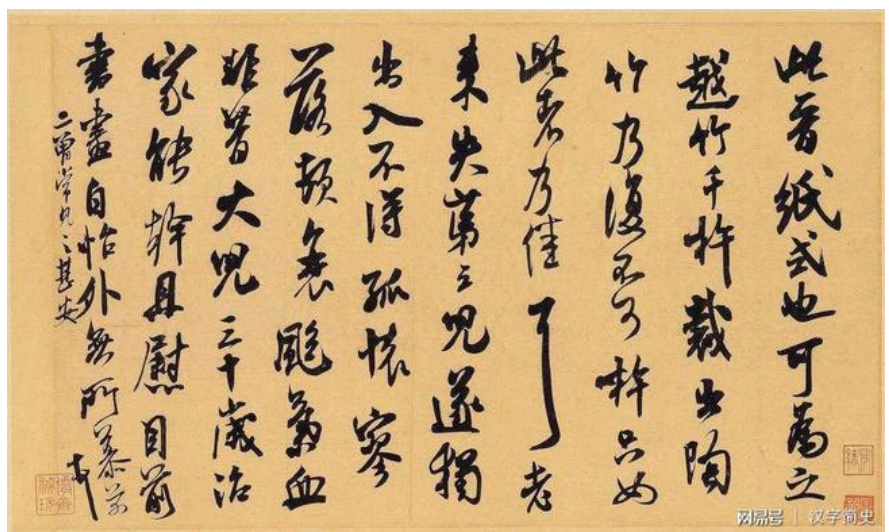

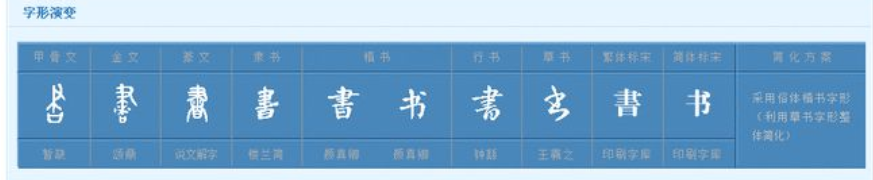

书是中华民族传统文化薪火相传的重要途径。甲骨文的书字是会意字,由三部分构成,一个代表抓的动作,一只竹管状的毛笔,一方墨池做砚台,三部分组合起来,表示持笔蘸墨写字,是一个表示动作的词。金文中用“者”,即“煮”代替了甲骨文中的口,来表示浸泡,强调写字前要先浸泡毛笔。篆文的书基本承续了金文字形。隶书中,书字进一步简化,将“者”转化成“曰”,成了现在繁体的“書”。

我们现在说甲骨文、金文、隶书、楷书,其中,文与书指的是不同的书写方式,文是用刀具刻划出来的图画性表义符号,具备较强的形象感;书是用软笔写出来的表义符号,通常规则而抽象,因此称甲骨文、金文,隶书、楷书,而篆体符号,既有用刀刻划的也有用笔描写的,所以既可以称为篆文,也可称为篆书。

后来,书由书写的动作延伸出文字、著作、信函、文件等名词之意,也就是我们现在所说的书。

国学讲坛

读书人古时称“儒生”或“士人”,是当今我国对古代知识分子的统称。古代士人从事“劳心者治人”的事业—— “治人”是上乘大道。

读书可以改变人的命运。大多数求学读书的目的是为了入仕,这就是我们常说的“学而优则仕”。入仕不仅能够实现治国平天下的人生理想,同时,还可以改变个人的社会地位及生活状况。

隋朝统一中国后,为了加强中央集权,需要有大量的官吏共同掌管政权,在这种情况下,科举制度应运而生。第一步为童试,参加县级考试,通过者称“秀才”。第二步为乡试,参加省级考试,通过者称“举人”。第三步为殿试,即中央一级考试,通过者称“进士”。进士位居前三名的分别为状元、榜眼、探花。这是科举制的顶端,是全国性考试中的佼佼者。这些进士是成为翰林院翰林的惟一候选人,是古代高级官员的主要来源。

科举制考试使无数士人为之倾注心血及才智—— “十年寒窗无人晓,一举成名天下知。”科举制助长了“万般皆下品,唯有读书高”的社会风气和“读书做官”思想的流传。古代读书人有很强的做官意识,“少年须勤学,文章可立身,满朝朱紫贵,尽是读书人”就是佐证。