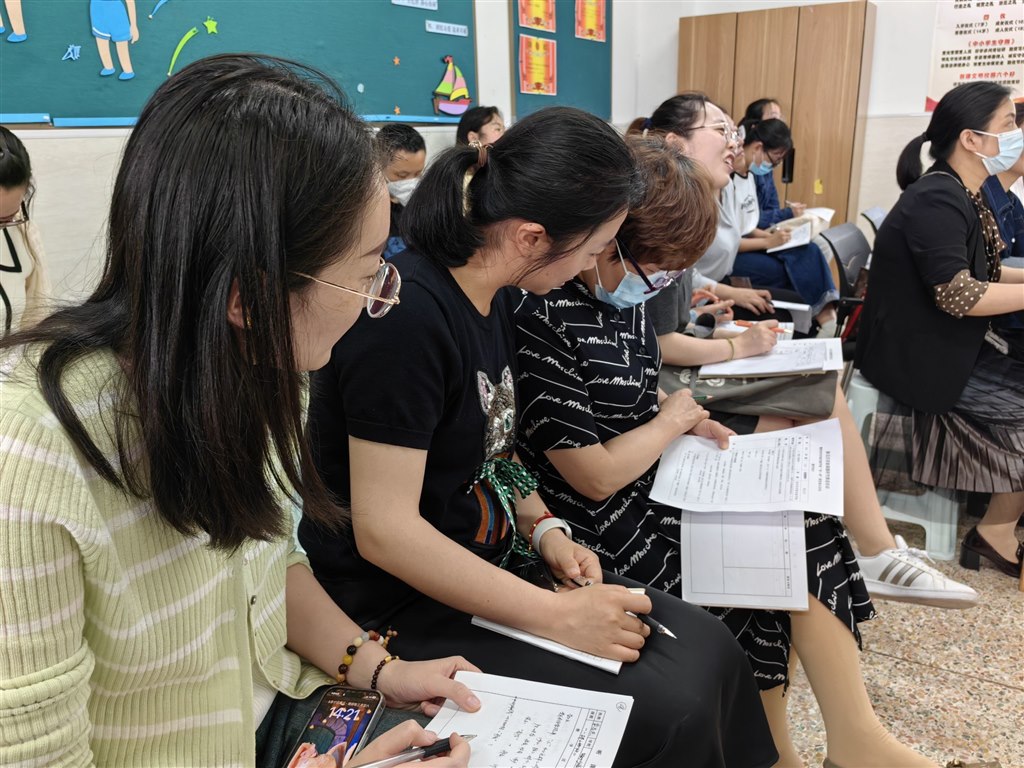

丽景烛春余,清阴澄夏首。5月17日下午,小学部30位教师走进初中各学科课堂,品晰初中“容·智”课堂教学特色,探寻小初学科教学的衔接之道。

初中与小学因学段特点各异,在培养目标、教学方式、学业难度、评价标准等方面都有着明显的差异。听课中,小学部老师立足“九年一贯”,了解不同学段学生的认知特点和学习规律,在对比中寻找小初的衔接点、生长点,不仅拓展了学科视野,也真切感受了“小初衔接”的价值所在。

听课结束,各学科组认真组织交流研讨,老师们有感而发,畅所欲言:

语文课堂

语文 栾志杰老师《一棵小桃树》

齐梅:

清水去芙蓉,天然去雕饰。栾老师的课娓娓道来,以朴素真挚的语言由浅入深推进课堂。从“爱怜”一词引入,与学生一同交流小桃树的跌宕命运,将朗读、分析、讲解有机融合在一起,课堂展示出来的是思维的碰撞,是师生同频共振下的能量转化。

感受了初中课堂的高思维含量,不禁要反思现阶段的小学教学,是否能匹配初中需求的思维容量标准,这就要求我们课堂上有机渗透思维教学,以练习为抓手,提升学生的思维水平,争取高标准达成教学要求,促进思维高质量发展。

王婧:

走进初中的课堂,领略散文的魅力,我清晰地感受到了学段间巨大的差异。栾老师的课堂把控能力值得每一位老师学习,他用朴实无华的语言将作者和小桃树之间的关系和情感娓娓道来。孩子们活跃的思维和课堂生成的资源也不禁让我反思:中小衔接衔什么?正如我们的孩子刚刚经历的低学段向中学段的过渡期,甚至还有人仍处在不断摸索的过程中,老师可以做些什么呢?如何提高质量?我想,思维是重中之重。衔接是我们永恒的课题。

胡坤骅:

这次教研活动有幸走进初中部栾志杰老师的课堂,栾老师用“爱怜”串起了《一棵小桃树》这篇散文的两条线索,课堂结构清晰。同时阮老师也很重视发散学生思维,不断引导学生带着问题去朗读、去讨论。本次活动让我感受到了初中部老师腹有诗书气自华的气质,也感受到初中部学生思维的深度,作为教师我应该不断提高自身语文素养,更好地为学生小初衔接服务。

金霞:栾老师的课堂十分轻松,与学生没有距离感,整节课以聊天的形式进行,虽然老师的话不多,但是课堂内容丰富,层层递进,着力于拓展学生思维,将课堂真正还给了学生。栾老师的课给予了我对课堂的一点反思:老师在课堂上要学会放手,善于引导,让学生多思考多发言,因此在备课时需要为孩子设计思维度比较高的问题,从小学阶段就着力培养孩子的思维能力。

数学课堂

数学 蒋仁进老师《反比例函数背景下的四边形存在性问题》

董洁:

本节课通过三次研究、两次练习、三次归纳帮助学生经历了如何探索平行四边形在坐标系中的存在性问题,其中,蒋老师根据新课程标准的要求及时渗透数形结合的思想和几何变换的思想,同时也进行了知识的整合,起到了很好的复习、巩固、提高的目的。对于小学数学老师来说,蒋老师的课堂能够有效的引领并指导学生自主归纳学习方法是值得我们借鉴学习的。

于小蝶:

此次听课观摩让我对自己的日常教学有了更多了思考,“小初衔接“”并不是局限于小学的高年级和初中一年级之间的衔接,而是整个数学教育过程的统一。作为年轻教师,应该加强自身专业素养的提升,更加深入把握学情,钻研教材,着眼于学生素养的发展,用知识教学助力学生能力的提升。

许芸婷:

再次走进初中的课堂,感觉唤醒了脑海中久远的记忆,对于这样的快节奏,老师们直呼不适应,中学时代果然是我们人生最“聪明”的阶段。作为一名小学老师,要使小初衔接更加平稳地进行,在课堂上就要给予孩子们更大的探索空间,更广阔的展示舞台,让他们更加主动、积极地生长。

徐燕:

蒋老师这节课的教学设计,打破了单元章节知识之间的壁垒,在直角坐标系背景下,借助一次函数、反比例函数图像,让学生经历平行四边形存在性问题的探讨,总结作图求解方法,提升解题策略,使学生成为课堂的主体,培养了学生的学科核心素养。同时本节课的教学内容循序渐进,逐渐增加难度,适应学生认知规律,在探究问题、解决问题的过程中体会有序思考、优化解题方法、总结归纳的思维过程;领悟数形结合、分类讨论等数学思想方法在解题中的应用。

孙雨婷:

蒋老师先从简单入手解决平面直角坐标系中动点情况下平行四边形的存在问题,然后回到函数中探讨平行四边形存在问题,培养学生处理综合问题的能力。小学教学也要从简单到复杂,形成解题技巧,使小学生树立解决问题的信心,让小学生顺利过渡到初中。

徐亚芬:

蒋老师的课堂层层递进、张弛有度,同时引发学生深度思考。教学环节非常清晰,从回顾导入自主学,到自主探究能动学,接着合作探究深化学,到深入探究深度学,最后归纳整理,充分发挥学生的主观能动,培养学生探究问题、解决问题的能力,让学生在归纳中掌握平行四边形存在性问题的制胜法宝。

赵娟:

很荣幸观摩了一节初中课,小初的课堂差异还是蛮大的。从学生到老师,小学更多的是老师在讲,中学更多的是老师在听,这对学生的自主探究能力的要求还是很高的。作为一名小学老师,怎样让孩子从小学自然地过渡到中学,是值得思考和研究的。

英语课堂

英语 徐蓓蓓老师《8B U8 Reading Green Switzerland》

陆燕:

聆听了中学英语老师徐蓓蓓老师的一节英语课,我学习到了以下方面:

首先是注重知识结构化,其次是注重学生思维可视化。徐老师将教材内容进行提炼并运用思维导图呈现,运用问题链启发学生思考,将学生思维逐步提升,培养学生的高阶思维。因此,如何实现小初衔接?我们还需要继续研读新课标,关注语言能力学段目标,小学六年级为二级,二级+,这个“+”的目标内容其实就是衔接的目标。我想,我们应该从以下三方面进行深入思考衔接策略:学习策略,目标指引以及教学方式。

卢子孺:

小学英语与初中英语的不同之处在于小学语听、说、读训练多,写的训练少,单词、句型相对简单;而初中英语知识体系转变、单词量增加,渗透语法知识、课文篇幅长。针对上述不同,我们可以采取相应举措,扩充词汇量、适当接触语法、尽可能多的涉猎时事热点、文化知识等,培养良好的学习习惯——课堂笔记、书写规范、背诵文段。

综合课堂

体育 李嘉老师《立定跳远》

美术 周涵钰老师《多变的色彩》

化学 倪萍老师《爆炸盐成分研究》

政治 张桢老师《自由平等的真谛》

信息 陆妍颖老师《二十四节气书签制作》

徐水水:

常言道:“学如逆水行舟,不进则退”。听了初中体育老师的“立定跳远”展示课及在各位专家高位的引领下,我看到了小学生与初中生在选择教学方法和组织方式上的不同,感受到了两个学段学生因年龄特点所呈现的课堂互动与表现的差异性。同时,在本次“小初衔接”活动中,反思自我“如何更好地把学科核心素养落实到实践中去”及更加明确今后努力和改进的方向。

宋梅仙:

教学是一门艺术,教学语言更是一门艺术。周老师的《多变的色彩——当红遇上绿》一课教学语言简洁准确,过渡语衔接有序,知识结合案例特别容易理解。整节课结构完整,重难点清晰,课堂氛围活跃,学习单充分发挥了学生的主动性,教学设计环节非常的充实,引导十分到位。这也提醒我们在教授小学美术时要站在课程育人的高度,用整体建构的思维方式对教材内容进行重构。

王馨琰:

周老师的《多变的色彩——当红遇上绿》一课让我深受启发。其中专业的用词、具有美感的ppt、明确的任务驱动的教学方式、层层递进的教学环节、富有创意且有分层设计的作业都是值得我们学习的地方。在小学美术教育中,我们也可以像周老师学习,培养学生自己预设的主题,逐渐采用任务单的形式,锻炼学生的自主学习能力。教师ppt的制作也要随着学生学段的提升而提高审美水平,提升学生审美的水平。

史昕仪:

周老师的《多变的色彩——当红遇上绿》从基础知识讲解到技巧操作,从主题创作到教学实践,专业的用词将语言艺术与视觉艺术相结合,让学生在实际操作中研究技巧,在创作过程中实现自我的艺术美学追求。其中精美的任务单让学生在实践中找到了“趣”。从小学到初中,学习难度、学习方式、学习环境都发生了变化,唯独不变的就是用教学的“趣”激发学生学习的“趣”。

谢京豫:

爆炸盐的“爆炸”为引,现象背后的方程式为线索,发生和收集检测装置为桥梁,倪老师智慧引领,从组织实验到装置探究独具智慧,学生积极思辨,巧妙应答,从现象推出原理,从目标选择装置,从定性到定量,全心投入积极思考,对所学内容进行了梳理和重构,获得了提升和突破。

王锦锦:

当信息技术与文化结合,会碰绘制出怎样的的火花呢?初中信息老师以二十四节气为主题,重点引导学生选择工具在实例中的应用,学生绘制不同节气书签的同时,了解了更多的文化知识。学生收获满满,我的心灵在感受到震撼的同时,也深受启发。

我们努力通过“小初衔接”的研究,让教师的教学行为更加符合学生成长规律和核心素养的要求,更适合不同学段学生学习的需要。教师逐步培养我们的学生具有小学阶段的“兴趣”学习向初中阶段的“能力”学习转换的能力,符合学生学习的可持续性和学生终身发展的和谐性的要求。