儿童心理学家阿黛尔·法伯说:“永远不要低估你的话对孩子一生的影响力”。好的亲子沟通,是父母真正走进孩子内心世界的一把钥匙,是促进和谐的亲子关系和孩子健康成长的基石。

李燕老师带来“心晴驿站”第三期!

主讲人:李 燕

常州市河海实验学校专职心理教师、国家二级心理咨询师、高级家庭教育指导师、常州市优秀心理健康教师、新北区未成年人成长指导中心心理咨询师。擅长儿童青少年成长心理咨询、家庭教育心理咨询。

第三期:沟通有方,家庭有爱

经常听到一些父母抱怨:孩子小学很听话,上初中后,我说他两句,他学会顶嘴了,有时我说多了,他就直接转身关门,把自己锁在房间里。其实,这种情况在孩子的成长过程中很常见,父母和孩子之间的对话常常因为一些小事而演变为争吵。

下面的场景常见吗?

妈妈:“你快点把作业做完,不要把今天的事推到明天去做。”

儿子: “我知道了,你不要总是唠叨我。”

妈妈:“这是在提醒你,提醒几句都不行了?”

儿子: “你都提醒多少遍了,烦不烦啊,我还要不要做作业?”

妈妈:“你还嫌我烦,我要是不说,你会动笔吗?”

本来只是一件小事,但是最终却落得沟通困难的结局。亲子沟通难题困扰着不少家庭,到底是什么原因导致孩子与父母沟通起来如此困难呢?

今天,我向家长们介绍一种人际沟通PAC模型,学习人际沟通技巧,用科学的知识搭建与孩子沟通的桥梁。

Part 1 人际沟通PAC模型

1. 什么是PAC理论?

早在1964年,加拿大心理学家伯恩在分析人际社会的交往逻辑时,提出了自己的研究成果——PAC理论。伯恩在所著《人间游戏》中明确提出,一个人的人格特征共有三种自我心理状态:父母心态、成人心态、儿童心态,PAC理论的名字取自“父母”、“成人”、“儿童”三个英文单词的首字母。

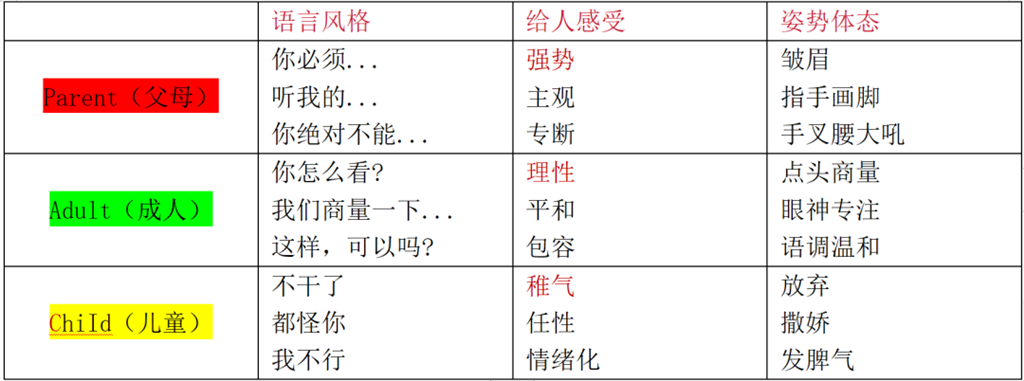

2. PAC理论中三种人格特征的特性

P 父母心态:权威主观、关心爱护

A 成人心态:客观理智、刻板冷漠

C 儿童心态:幼稚冲动、活泼可爱

3. 沟通状态无好坏

当我们看到每种状态的解释时,可能立马会觉得A状态是好的,但其实不然。我们每个人生活的环境不同,所以我们与他人沟通交往时的状态肯定也不相同。

当我们想要展现自己的保护欲和强烈的责任感的时候,往往使用P状态;当我们想要理性的分析某一件事的经过、逻辑等等时,最好使用A状态;而在信任的人面前,我们有时也会拿出C状态,或者你想要缓解气氛,也可能会使用C状态。

因此,沟通状态没有好坏之分,一个健康的沟通方式,就是能够在恰当的时间、恰当的地点、恰当的运用和调整PAC三种状态。

Part 2 化解矛盾三部曲

如果孩子是P状态,家长也使用P状态,那么我们称这样的沟通状态为针锋相对型。这样的沟通方式容易激化矛盾,所以应时应地的选择沟通状态,才能化解矛盾。

· 举例

家长:你赶紧去把数学作业给我写完!(P)

孩子:你没看到我正在背书吗!(P)

结果:彼此苛求,互看不顺眼

家长:要死,我就不该相信你能写完数学作业!(P+C)

孩子:你为什么总是不相信我!不想跟你说了!(P+C)

结果:家长命令,孩子不服,以相同的态度回敬家长。

· 化解矛盾三部曲

第一步:识别对方的状态。

如果对方是P状态,我们要尽量避免自己出现P状态。

第二步:互补缓冲。

假设对方是P状态,可以拿出C状态,缓解一下气氛,稳住对方的情绪;也可以拿出A状态,调动对方的理性思维;甚至也可以把三种状态混合使用。

第三步:觉察需求,说出我们的想法,并且觉察对方的需求。

有了化解矛盾三步曲,处理有些冲突就会变得简单许多。我们来试试看。

· 情景在线

放学回家,孩子直接倒在沙发上,玩手机,吃零食。这时候,妈妈刚好到家,看到后勃然大怒!

妈妈:你看你回家就知道玩手机,能不能上进些!(思考:妈妈内心的愿望是什么?)

孩子:玩手机是我的自由,别想控制我!

妈妈:你还嘴硬,看看你,老吃这些垃圾食品,好吃好喝的你不要,就爱这些没营养的垃圾食品。身体吃坏了,有你好受的!

孩子:我乐意,你管的着嘛!

妈妈:哼,你现在大了,我管不了你了。以后我也不管你了,你好自为之吧!

我们来看看这段对话里的潜台词。

1.能不能上进些!——希望孩子能够长大成才

2.别想控制我!——希望母亲减少对小事的控制欲(孩子的需求)

3.身体吃坏了,有你好受的!——希望孩子身体健康(爱意不会表达)

4.以后我也不管你了,你好自为之吧!——虽失望,还是希望孩子能够觉醒。

· 沟通有爱

分析了父母和孩子潜台词,那么作为家长,我们应该如何在冲突中,及时捕捉孩子的需求,然后调整PAC状态,传递我们对孩子的爱呢。

1.能不能上进些!

参考状态:A+C——妈妈知道你上了一天课特别累想放松会,但是友情提醒,放松也要注意时间哦。(仅供参考)

2.身体吃坏了,有你好受的!

参考状态:C——是不是妈妈做饭不好吃,你才这么爱吃零食啊。(仅供参考)

![]()

Part 3 ——PAC理论在家庭教育中的应用

在家庭教育中,如果家长能够学习PAC理论,那么亲子沟通也会变得更加顺畅。家长应该根据教育背景和场合的需要,及时进行心态转换,不要死磕在“父母心态”中。

比如:

①学习场景(“A成人心态”)

在家庭里,努力做孩子的学习榜样。父母的一言一行直接影响着孩子的性情。因此,父母一定要理智、客观。如果要求孩子做到的事情,父母要先做好表率,给其营造良性的学习、发展条件。

② 生活场景(“P父母心态”)

在生活中,努力做孩子的照顾者。关心、呵护和理解孩子,照顾其饮食起居、衣食住行。尤其在孩子生病、受委屈、遭受挫折时,特别需要父母关心。父母的爱应当具有自发性、经常性、持久性和细致性。

③休闲场景(“C儿童心态”)

在娱乐时,努力做孩子的朋友。尽情发挥自己的童心,积极融入到孩子的世界中,像小朋友一样陪孩子玩耍,一起开心,一起快乐。和孩子玩得尽情尽兴,身心充分放松,就容易拉近彼此的心理距离。

写在最后

良好的沟通是孩子健康心理和健全人格发展的基础。不管我们使用何种状态,其实就是希望可以和孩子达成共识,希望能够解决冲突,用有效健康的方式与孩子沟通。孩子不是机器,不是光靠指令就能运行,而是需要我们理解孩子,共情孩子,在达成共识的基础上,协商很多事情就容易很多。希望家长们能够使用良好的方法与孩子沟通,把我们的爱传递给孩子,让孩子真切的感受到。