在初夏的微风里,一场关于“雨”的奇妙旅程悄然开启。5月21日,一年级语文组的顾佳怡老师与吴妍老师,带领一(4)班、一(5)班的孩子们,走进《要下雨了》的童真世界。两堂课以“问号”为起点,以“发现”为脉络,在云朵与雨滴的故事里,勾勒出一年级孩子探索自然的可爱模样。

云朵下的“小问号”

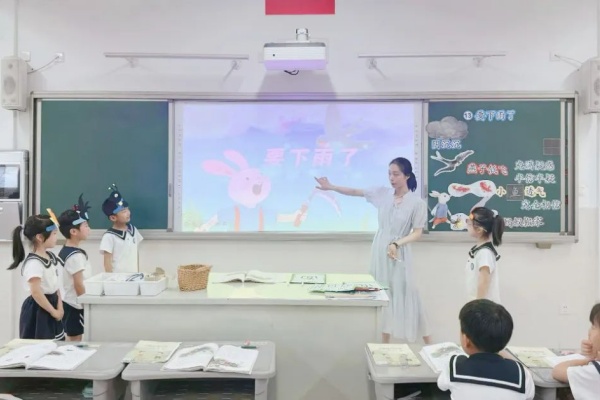

顾佳怡老师的课堂,是一场洋溢着童趣的“自然探秘之旅”。课始的互动游戏让“要”字化作好奇的钥匙,孩子们摸着腰、看着天,在趣味动作中识记生字。在对比插图时,孩子们的眼睛里跃出了亮晶晶的小问号。顾老师用生动的比喻解开“燕子低飞”的谜题,带着孩子们用肢体语言演绎“捉虫”的趣味场景。课堂里,此起彼伏的“老师,为什么”,记录着孩子们用好奇丈量世界的第一步。

雨滴里的“大发现”

吴妍老师的课堂,是一场闪烁着惊喜的“自然发现之旅”。孩子们跟着小白兔的脚步,在池边观察小鱼探头的模样,踮着脚尖模仿小蚂蚁忙碌的身影。恰在此时,窗外忽然滚过一阵雷声——正是课文里“轰隆隆”的真实呼应!孩子们眼睛瞬间发亮,齐声喊出“要下雨啦”的发现。角色扮演中,孩子们带着对雷声的新奇,用奶声奶气的语调讲述“小鱼透气”“蚂蚁搬家”的故事,而窗外的雨声,正是这节课最生动的伴奏。

课后,两位老师从教学目标、方法、学情等维度进行了说课和反思,并就“如何解读抽象概念”“精细化识字写字教学”提出困惑。各组老师围绕相关议题研讨,为教学改进提供思路。

马琳老师:后期要关注课堂节奏与评价体系构建,如书写评价可从“布局合理性”、“关键笔画规范性”、“细节处理”等维度细化标准,可以提供“评价支架”,引导学生从模糊评价走向精准表达。

季梦竹老师:两位老师运用了“情境化识字”与“生活联结”的教学策略,有效激活学生的具象思维。建议朗读指导可分层推进,通过开火车读、男女生合作读等形式增强参与感。板书设计需强化逻辑层次,避免信息杂乱;在分析自然现象因果关系时,可提供句式支架,帮助学生梳理思维。

李紫君老师:两位老师通过“阶梯化识字”与“结构化探究”的设计,在分层朗读训练中落实了语文要素。分角色朗读时应关注学生主体地位,避免教师站位遮挡视线,可让学生自主设计动作、轮换旁白角色,提升参与的均衡性。

王婧老师:在本次教研活动中,王婧老师针对低段语文教学提出了宝贵的建议,为课堂优化指明了方向。

◉强化课堂过渡的思维衔接功能

改变简单提问式过渡,实现教学环节的有机串联与认知进阶。在对话类文本教学中,可采用情境引读替代直接提问。

◉构建开放生成的课堂思维发展空间

突破预设答案的束缚,鼓励差异化思维的充分涌现。如在谚语教学中,可先组织学生分享生活中积累的俗语,再结合课文内容进行对比拓展。

王冬娟校长:王校长则从更高维度对课堂进行了深度剖析,引发了老师们对童话教学育人价值的思考。

◉深挖童话内核,点亮育人之光

以“人文关怀”与“自然哲思”为双翼,引导学生在情节复述中感悟生命温度,让童话不仅是故事,更成为滋养心灵的清泉。设计开放性创编任务,鼓励学生打破思维定式,让创意如雨滴般自由迸溅。

◉贴近儿童生活,迸发思维火花

放缓教学节奏,增加留白提问,用“儿童的语言”与“童话的意境”自由对话,唤醒学生的想象力与表达欲,让课堂从“知识容器”变为“思维田野”。

当课堂的雷声渐息,窗外的雨丝仍在轻轻呢喃。这一场“童话寻踪”的旅程,让童真的问号在云朵下抽芽,让稚嫩的发现随雨滴悄然生长。我们看见,教育的意义不在滂沱的灌输,而在细雨般的浸润——以童话为媒,以童心为镜,让每一个孩子都成为自然的小侦探、故事的小主角。愿这场雨后的清新,化作未来千万次好奇的萌发;而今日埋下的种子,终将在四季更迭中,长成一片智慧的森林。